|

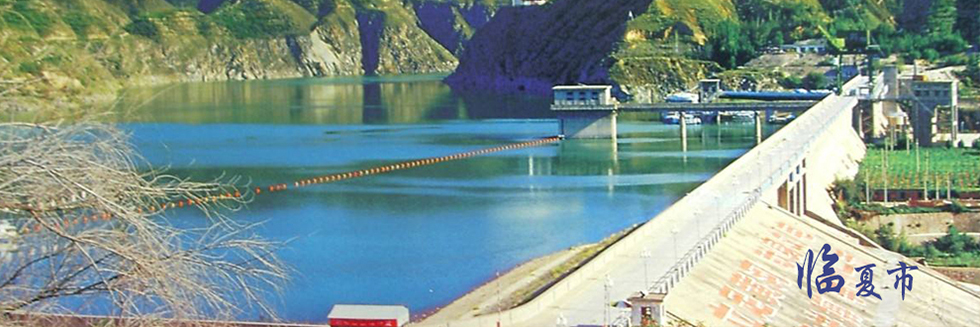

临夏市旅游局 走进时光记忆的深处临夏市八坊十三巷 每一座年代久远的城市,都有一条属于自己的文化脉络。那是世代生于斯长于斯的人们用双手和智慧创造的文明,更是这座城市在历史长河中留下的坚实足印。 大旮巷里的慢生活 临夏东公馆正门 临夏,古称河州,它是黄河的上游,大禹治水的源头,古丝绸之路的南道重镇。河州城,位于黄土高原与青藏高原交界地带,是历史上沟通中原与青藏以及西域政治、经济、文化的纽带。历史上,丝绸之路、唐蕃古道、甘川古道在这里交错伸展,构成发达的交通商贸网络。而如今的临夏,居住着包括回、汉、东乡等十八个民族,各种民族风情和民俗文化在这里相互交融。 一个淫雨霏霏的春日,我们走进临夏市古老的八坊十三巷。这片由清真寺、教坊和商业、生活街区组成的地方,就像那棵屹立在九眼神泉边年的参天古柳,既能触摸到历史的沧桑,也能嗅得着时代的芳香。 上篇 找寻尘封岁月的遗痕 早在秦汉时期,中央政权就在河州设县、置州、建郡,有“河湟雄镇”之称。“河州八坊”是历史上对河州城外南关一带回族聚居区的泛称。 一千多年前,泱泱大唐以其高度的文明和开放的博大胸襟,吸引大食(今沙特阿拉伯)、波斯等国的商人及宗教人士不远万里来到河州一带经商、传教,一些人来了就再也没有离开。历经宋、元、明、清、民国,回族聚落人口越来越多,人们逐步修建清真寺、设立教坊,形成了一个“围寺而居、围坊而商”的穆斯林聚居区——八坊。 多年来,这里的各族人民在长期的集市贸易中建立了和睦友好的传统友谊,不同民族、不同文化的人们相互认识、相互学习、彼此尊重,奠定了民族团结的牢实根基。正是先民们用理解消除了分歧,才能在悠悠岁月长河中,为这里的子孙们留下一片文化气息厚重的古街民居建筑群。各式清真寺、民居院落融中国古典建筑风格于其中,庄严肃穆,秀丽壮观,具有极高的观赏性与实用性。虽历经千年沧桑,依然保持着当年的恢宏气势和古朴风貌,形成了八坊乃至河州地区独特的建筑艺术风格,也成了历史留给临夏人民的一份宝贵的人文遗产。 今天的八坊,占地1.2平方公里,居住着4个社区多人。49条大街小巷里,较完整地保存着41院四合院和座民宅。这些古民居所承载的不仅仅是民居的建筑艺术,还承载着八坊人所有的苦难和荣耀。行走在青石板路上,只见街巷纵横,人烟稠密;店铺鳞次,商业繁荣,有尝不完的风味美食,看不够的民俗风情,品不尽的花园曲径,犹如踏入一幅具有西北特色的“清明上河图”,令人流连忘返。 探究建筑艺术的妙笔 北大街以南,前河沿以北,解放路以西,新西路以东,在这个不足0.5平方公里的区域内,十三条街巷纵横其间,多户民宅星罗棋布。“八坊巷子深”是每一个老八坊人都知道的故事。这十三条巷子和其中的古建筑,是八坊文化的窗口,更是探寻八坊乃至河州历史脉络的“活化石”。 大公馆,位于大旮巷80号,原为显赫人家的宅邸,是一座占地十分宽阔的四合院。内中正院4座,院中套院,院院相通,亭台楼阁,曲径回廊。正院之外,尚有后院、南院、车院、花园和库房。建筑群四周有高大围楼及哨楼,兼具军事防御功能。建筑仿照北京四合院形制,融入回族砖雕、汉族木刻、藏族彩绘等众多富有地域特色的文化元素,代表了当时临夏地区的建筑水平。可惜的是,大公馆几经战火和人为损毁,目前仅存部分建筑,不足原有建筑的十分之一。即便如此,走进大公馆,仍能让人感到昔日的宏大威严与典雅肃穆。 与大公馆一样,位于临夏市三道桥东西两头的全国重点文物保护单位——东公馆和蝴蝶楼,更是两座凝固了历史与古典建筑艺术的殿堂。 东公馆这座“田”字形的庄园由四座四合院落组成,各院由小天井贯连。砖雕是东公馆的最大特色:内有大小砖雕幅。临夏砖雕讲究的“图必有意,意必吉祥”的精髓在这些砖雕中展现得淋漓尽致。《十生富贵》里石间牡丹盛开,《子孙万代》中以葡萄寓意子孙绵瓞,《江山图》和《芭蕉竹石图》或气势磅礴,或意境深远,画面安排得宜、疏密有致,呈现出典型的中国山水画蕴意,更有点缀其间的芭蕉扇、葫芦和笛子等“暗八仙”图案,以示屋主人对逍遥自在生活的向往。 除了砖雕,东公馆内的汉族木刻和藏族风格彩绘也堪称艺术精品。院内的房屋、门窗、隔板、扶手,所有用木之处,均为精雕细刻,图案花卉贴金,花果草木逼真动人,龙凤麒麟栩栩如生,使整个建筑更加富丽堂皇。 如果说东公馆威严肃穆,那蝴蝶楼便可称得上楚楚动人。建于年的蝴蝶楼东西宽56米,南北长74米,占地平方米,为两层砖木结构,所需材料均是从外地运来的上等材料。 其中,北面正中为主楼,面阔7间,歇山顶挑檐。左右两廊接长方形六角亭式楼阁,状如蝴蝶两翼。主楼为五间转七格局,堂后又筑有一园中院,正中楼阁为北面七间二层,两边二层飞檐凌空式八角楼,中间又以二层转角楼相连接,从空中俯视,整个建筑群恰似一只展翅欲飞的“蝴蝶”。 蝴蝶楼整个建筑风格既富有民族特色又别具一格。该楼上下四周皆为回廊环绕,东西南三面长廊将楼紧围在里边,形成一方形大院。园内回廊曲径,木刻砖雕精品比比皆是,园中绿柳掩映,牡丹、芍药、玉兰等名贵花卉争奇斗艳,芳香四溢。整个园子集山、泉、石、木于一体,浑然天成。令人称奇的是,全部木质结构建筑中,没有使用一枚铁钉,堪称河州私家园林中的代表作。 品味民族文化的结晶 如果说大公馆、东公馆和蝴蝶楼是权力和财富的象征,那遗存于八坊十三巷中的特色建筑和民居便是八坊群众信仰和劳动智慧的结晶。 行走在八坊,映入眼帘最多的是制作精美、风格独特的清真寺。典雅古朴的中国传统殿宇式建筑,给人留下深刻的印象。 在八坊十三巷之一的北巷里,有一座清真北寺,寺门前有一幢“龙凤呈祥”砖雕影壁,清真北寺里有碑文记载,影壁建于清乾隆辛酉年间(年),距今已有年,是现存最古老的地面大型砖雕影壁。 影壁由三帧砖雕作品组成,中间为苍龙教子,又称墨龙三显,两侧配梧桐凤凰。雕刻图案古朴淡雅,留白意味深长。整幅砖雕影壁有传统雕刻的缠枝连方的方形图案,每帧图案边框为祥瑞如意图纹,上下端配“富贵缠连”的框架图案。顶部镌刻有中国传统建筑的斗拱、椽梁、脊顶右龙左彩凤,青瓦丹墀,富丽端庄,宏厚中正。 听清真北寺里的老人讲,这大小两龙和两只凤凰眼中原来镶嵌有宝石,传说若是天气要起雷雨,龙眼就会发亮,出现湿润之气。在雨中看这影壁,似乎大龙显身于云川雨水之中,活灵活现。一到夜晚,龙眼发光,远近能见到其放射的光芒。后来,宝石在日晒雨淋中不知去向,龙凤的眼睛也失去了光芒。再后来由邻里绅士添补上了龙凤眼中的宝珠,但龙凤眼再没有从前的灵秀透晰了。 可以说,在八坊十三巷中的每一座清真寺里,都能看到砖雕、木刻和彩绘的精品之作。深置其间的大小影壁和梁柱上,有祈福人丁兴旺的千年古松;有河州人为之痴迷的花王牡丹;更有回族家庭日常生活中汤瓶、算盘、茶碗、笔架……行走其中,每一幅砖雕都透出浓郁的生活气息,正如临夏市民族宗教局副局长马尚林所言:砖雕上的图案都有它独特的寓意,或为求知,或为聚财,或为陶冶情操,或为净化心灵。这些凝聚汉族的斗拱、木雕文化,回族的砖雕文化和藏族的彩漆文化为一体的建筑,无一不在诉说民族文化交融的和睦场景,无一不在展现世世代代八坊人虔诚的信仰和绝妙的劳动智慧。 延续寻常生活的记忆 临夏,是一片文化底蕴深厚的土地,这片土地博大精深的文化培育了每一位临夏人。八坊人物质和精神生活所呈现的形态和深邃内涵,已成为八坊人一生难以割舍的心灵情结和久久长长的记忆。 曲折悠长的巷道,陪伴了无数人的童年和青春,生机盎然的小院里,又留住了多少人的回忆。正如八坊人马平在自己的文章中写道:“院子中央有一棵参天的杏树,刚立春,枝头的杏花就盛开如雪,将春的气息洒遍小院。夏天的时候,枝繁叶茂,撑开无数斑驳的光影,阳光在老式的窗棂上画着各样图案。窗是旧式的,每年开斋节,母亲总会买来崭新的白纸,将这些窗棂糊起来,好比是在刷新一段旧的岁月。” 后来做了中学教师的拜文玲回忆:“记忆中的小院有着宽阔漆黑的院门,推开院门,便是一条光滑的石子甬路直通院内。当时的小院内住着五户人家。邻里之间亲切和睦,你借我家一根葱,我借你家一壶醋;我送你一碗烩菜,你送我几个包子。老人们坐在台阶上拉家常、晒太阳,小孩子在院里摆家家、捉迷藏。” 八坊人爱花,无论富贵贫穷,推开院门总能看到大大小小的各色花卉。八坊人马守璞的记忆中,小院是自己和弟弟妹妹们童年的乐园:“舅舅家的院子与当时许多城镇居民的家院一样,约半亩大,平房,木格糊纸的窗户,可谓贫民之家。就是这样一个简陋的宅院里,却种满了果树花草。树有李子树、沙枣树、梨树、杏树、苹果树;花草有大丽花、玫瑰花、牡丹、丁香、蝴蝶花、牵牛花、凤仙花、八瓣梅等,还有一些我叫不上名字的。” 八坊人对生活的热爱,除了院里的花卉盆景,还体现在他们爱吃,而且会吃,即使是喝茶这么简单的事情,在他们看来,也有道不尽的玄机。富裕人家品茗,穷人家里也求个有“苦头”(指有茶味),但无论大宅小院,“刮碗子”都是理想的享受方式之一。“青花的碗子酽酽的茶,尖尖的开水牡丹开花”,一壶烧沸的开水,不时添到盖碗里,碗底的茶叶翻滚,像牡丹花在水中盛开一般,用碗盖刮开漂浮的茶叶,边吹边品……那一刻,世间的一切烦恼都无法侵袭八坊人的心,咽下口的是茶,回味的却是生命中所有的美好。关于八坊的美食,若不是置身其中去品尝,很难用文字或者语言完整叙述。油香、油馃馃、馓子、酿皮、凉粉、甜麦子、牛杂割、羊杂碎、鸡蛋醪糟、糯米枣糕、糖油糕,没有一样不是中华饮食文化中的奇葩,没有一样不是八坊人热爱生活的体现。、信仰、贸易、文化和生活融于一处,有令人叹为观止的建筑,有让人流连忘返的小巷,有枝繁叶茂的鲜花和品味无穷的美食,还有朴实厚道的人们……这一切,让八坊十三巷千年来阅尽沧桑,这一切,让八坊十三巷留下无数的传奇和宝藏。 下篇 时光丰盈了内心,也沧桑着容颜。随着城市的发展变迁,八坊十三巷这个独具民族特色的古老街区,魅力逐渐被落后的基础设施和脏乱差的环境卫生所销蚀,与其远扬在外的名声相去甚远。 为了彰显民族特色,提升城市品位,留存历史记忆,延续传统文化根脉,年,临夏市正式启动了八坊十三巷古街民居保护和改造项目,在不改变原有结构、不搬迁原住居民的前提下,采用民俗馆、博物馆、文化街巷等保护建设和参与体验式文化旅游等保护开发模式,重点突出八坊回族文化的实质性、自然性、特色性、历史性和差异性,将八坊十三巷打造成集古街民居观光、文化博览、清真美食体验、院落休闲、文化创意等多功能于一身的文化休闲聚落与文化旅游街巷。一轴风情浓酽的穆斯林生活画卷正徐徐展开。 复原一段旧时光 早晨,雨过天晴,阳光正好。我们实地踏访了修缮完工的大旮巷。 这是老八坊的一条主干道,也是八坊十三巷的南入口。从喧嚣的街面一拐进巷口,忽然就安静了,轻柔的音乐在耳边流淌,时光好像也变慢了。抬眼望去,青砖铺就的路面干净整洁,两旁的小院鳞次栉比,各色店铺林立,橙红的门庭映衬着青砖黛瓦,古韵盎然。墙面上饰有砖雕,牡丹雍容,民俗质朴,置身其中犹如进入深邃的历史深处。 大旮巷综合改造工程,是临夏市保护开发八坊十三巷迈出的试探性一步。在前期规划中,先后多次组织人员入户宣讲政策,征询意见,鼓励居民积极参与,并邀请社会各界人士深入探讨论证,从历史、商业、民俗、生活等多个角度系统地梳理八坊回族民俗文化精髓。最终,针对居民的实际需求,采取政府引导、多元化设计、一户一策、共商共建的方式,从商铺、家门、墙面、屋檐、景观、亮化、绿化、美化等多方面着手,将大旮巷打造成为八坊十三巷保护改造样板第一巷,建成了八坊民俗馆、手工艺馆、八坊人物故事馆和水系广场等特色景观。 在大旮巷与拥政路交叉路口的墙体上,我们看到一幅长宽各9米的巨型砖雕作品——八坊十三巷全景图。画面由临夏有名的绘画大师精心绘制,再由沈占伟等雕刻大师纯手工雕刻。整幅图耗时半年雕刻而成,集八坊十三巷肌理与积石雄关、黄河大坝等临夏大美之景于一体,画面精致,气势恢宏,堪称全国砖雕之最。 大旮巷80号院,现已被改造成八坊民俗馆。展厅里,以古今、生活、商贸、民俗、八坊居民为主题,集中“复原”了八坊的历史演变、民俗文化和八坊人家的传统生活。其中,既有传统的家庭陈设,也有多元语境的形成;既有喝盖碗茶、吃油馃馃的待客之道,也有茶马互市、捏手指议价的商贸往来;既有卖什么吆喝什么的货郎和靠脚力谋生的脚户哥,也有长途运输的牛帮商队。我们发现,善于经商的八坊人,很早以前就做起了“房地产”生意,沿街居住的人家将房屋开辟为商铺,用于自家经营或出租他人,他们称之为“吃房钱”。这些生动的场景和精髓的注解,让我们看到了一个民族的文化符号和精神印记。 值得一提的是,在展馆里,八坊十三巷数字版——VR全景导览系统已全新上线,游客只要扫描白殿疯的原因北京白癜风专科

|

当前位置: 临夏市 >走进时光记忆的深处临夏市八坊十三巷

时间:2017/11/22来源:本站原创作者:佚名

------分隔线----------------------------

- 上一篇文章: 厉害了我的临夏永靖,昨天又在央视彻底火了

- 下一篇文章: 临夏团团积极学习共青团甘肃省十三次代表大

- 热点内容

-

- 没有热点文章

- 推荐文章

-

- 没有推荐文章