|

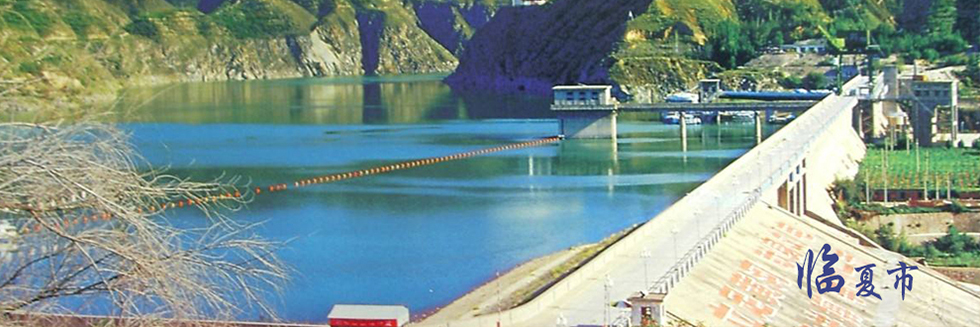

临夏历史文化资源暨旅游经济发展论坛开幕。 李开南摄 经济网讯 如何利用好本地众多的文化资源、文化遗产,持续深入地打造黄河文化、民俗文化、商业文化等文化品牌,把城市与文化有机联系在一起,突出鲜明区域特色,走出一条历史文化与旅游经济业态融合发展之路。5月10日,素有“茶马互市”、西部“旱码头”和“河湟雄镇”之称的甘肃临夏举办历史文化资源暨旅游经济发展论坛,邀请甘肃相关领域的专家学者为临夏市历史文化资源的保护传承、开发利用和临夏市经济社会发展把脉会诊、献计献策。 河州牡丹甲天下。 李开南摄 牡丹盛开引得游人来。 李开南摄 河湟重镇积极争创历史文化名城临夏市地处黄河上游,位于甘肃省西南部,是临夏回族自治州州府所在地,全州政治、经济、文化和商旅中心。该市区位优势突出,地处丝绸之路经济带甘肃黄金段上的重要节点,与兰州市、甘南藏族自治州只有1个多小时的车程,有着“依藏面兰”的得天独厚的区位优势,在历史上是古丝绸之路的南道重镇,是西部地区的重要商埠,素有“茶马互市”、西部“旱码头”和“河湟雄镇”之称,有着悠久的经商传统,著名社会学家费孝通先生曾有“东有温州、西有河州”的赞誉。 据介绍,目前,在青藏线上经商的临夏籍商人达4万多人,年交易额达7.9亿元,临夏已形成连接内外、沟通城乡、辐射甘青川藏的商贸流通网络。当地旅游资源独特,临夏“花儿”艺术自成一脉、源远流长,紫斑牡丹冠绝国内,砖雕、彩陶、雕刻葫芦更为众多文化瑰宝之最,堪称临夏“三绝”,辖区内东公馆、八坊十三巷、虫草市场、彩陶馆、榆巴巴拱北、万寿观等一批文化旅游景点风格别致,是回藏风情旅游线上的中转站和旅游目的地,享有彩陶之乡、牡丹之乡、花儿之乡等诸多美誉。 本次论坛由甘肃省社会科学界联合会、中共临夏市委、临夏市人民政府主办,甘肃省丝绸之路研究会、甘肃省民俗学会、甘肃伊山伊水环境与社会发展中心、西北民大历史文化学院协办。论坛开幕式由临夏州委常委、市委书记曹正民主持。应邀参加本次论坛的领导有甘肃省委宣传部副部长彭鸿嘉、甘肃省政府研究室副巡视员张泽林、甘肃省社科联党组书记、副主席冯湖、甘肃省社科联副主席者永明等,有来自兰州大学、西北师范大学、西北民族大学、兰州文理学院、甘肃民族师范学院等省内高校的学者专家45人参会。 本次论坛主旨演讲由临夏市委副书记何存鹏主持,共有16位专家学者作主旨演讲。其中,兰州大学杨文炯教授作了题为《从区域文化看河湟重镇临夏市的历史文化地位》的演讲,兰州大学资源环境学院丁文广教授作了题为《绿色生态助推临夏市旅游发展》的演讲,兰州文理学院教授高亚芳作了题为《历史文化名城+全域旅游:开启临夏发展新时代》的演讲,西北民族大学历史文化学院教授段小强、甘肃民族师范学院教授陶柯、西北民族大学学报主编冯岩、西北师范大学历史文化学院副教授张连银等学者分别作了相关主题的演讲。 兰州大学杨文炯教授作主旨演讲。 李开南摄 兰州大学资源环境学院丁文广教授做主旨演讲。 李开南摄 探索历史文化与旅游经济业态融合近几年来,甘肃省紧紧围绕华夏文明传承创新区这一平台大力助推文化大省建设,以文化产业为支撑,以文化事业为基础,立足明显的区位优势、深厚的文化底蕴、丰富的历史文化遗存,大力开展历史文化遗产传承保护和开发利用工作,华创区各方面建设得到了有力的推进,文物保护跨上了新台阶,文化事业呈现了新气象,产业发展取得了新成效。同时,通过以推进旅游业供给侧结构性改革为主线,坚持以全域旅游为统揽,全省的旅游产品多元化、旅游线路贯通化、旅游推介整体化、旅游效益综合化等各方面也得到了有效提升。 近年来,临夏州深入贯彻落实国家“一带一路”重大战略部署,认真落实省委、省政府关于建设“华夏文明传承创新区”的工作要求,坚持以建设特色文化之州为目标,不断加大民族民俗历史文化开发力度,文化产业得到了长足的发展。特别是临夏市紧紧围绕打造建设国家级历史文化名城,深入挖掘临夏历史文化名人、民族建筑、民间艺术和自然风光等特有资源,大力发展节会经济和旅游经济,不断推动文化与旅游、体育、商贸、美丽乡村、城市内涵建设的深度融合,通过节会促发展,推动多领域、全方位的合作开发,进一步促进了全地域、全季节旅游的蓬勃兴起。临夏市还坚持把旅游业打造成区域首位产业,更好地发挥旅游经济在脱贫攻坚、富民增收中的带动效应,为加快全面建成小康社会进程提供了强有力的产业支撑。 经济社会的发展应当与学术研究相互因应。甘肃省委宣传部副部长彭鸿嘉在致辞中说:“今天,我省相关领域的专家学者在此同聚一堂,围绕临夏市创建历史文化名城和临夏市经济社会发展这一主题,为临夏市历史文化资源的保护传承开发利用和临夏市经济社会发展把脉会诊、献计献策,这是一件很有意义的盛事。这次论坛的研讨内容主要包括临夏市创建国家历史文化名城、临夏市旅游经济发展、临夏市非公经济发展、生态经济发展、临夏市历史文化资源及保护开发利用、非物质文化遗产保护传承开发利用、民俗与旅游资源开发等方面,这些对于探究临夏厚重的历史文脉和文化内涵、全面把握临夏文化资源发展现状、传承历史文化基因、阐述文化旅游与文化传播的关系、深化对文化旅游经济的认识以及未来文化旅游产业的可持续性发展都具有重要的理论指导意义和学术价值。” 彭鸿嘉希望临夏市以本次论坛的举办为契机,最大限度地发挥历史文化底蕴深厚的优势,不断提升文化内涵,既要重视经济发展效益,更要重视社会效益。一要牢牢紧扣文化这个主题,着力抓好文化展示、文化传承和文化交流,努力奏响思想与业态的共鸣,在做强做大原有节会的基础上,积极谋划举办临博会等重要节会,展示临夏丝绸之路南线的重要地位、城市特色文化、民族风情、城市形象和发展愿景。二要不断加强目际国内文化合作交流,围绕“华夏文明传承创新区”建设,为促进临夏文化“走出去”发挥重要作用。要广泛开展文化交流合作和商品展示交易,在突出丝绸之路文化展示和文化商品交易的同时,举行重大文化项目签约仪式,引进一批促进经济社会发展的文化产业项目。三要利用好本地众多的文化资源、文化遗产,持续深入地打造黄河文化、民俗文化、商业文化等文化品牌,把城市与文化有机联系在一起,突出临夏鲜明的区域特色,走出一条历史文化与旅游经济业态融合发展之路。 论坛现场。 李开南摄 临夏大剧院盛装迎宾客。 李开南摄 绿色生态助推临夏旅游发展甘肃省作为我国西北地区的生态自然屏障,其生态环境的变化对于区域生态系统的稳定具有重要的影响作用。年2月,习近平总书记在甘肃省视察时提出“八个着力”,其中对于甘肃省生态环境做出了“着力加强生态环境保护,提高生态文明水平”的重要指示。 本次论坛上,兰州大学博士生导师、教授、甘肃伊山伊水环境与社会发展中心理事长丁文广教授受邀做主旨发言,针对大夏河三十里风情线防洪及生态环境综合治理、河防洪能力、红水河河道治理、八坊十三巷街区开发与保护、南北二山灾害管理与绿化等从工程措施、生物措施、人文措施和决策体制等方面提出具体对策建议。 据介绍,近年来,临夏市积极整顿市区环境,增强污水排放处理及监测力度,治理市区内臭水沟,清除大夏河河道淤泥,改善红水河水体环境。为创建该市旅游品牌,临夏市政府在大夏河南北滨河路建设了“三十里风情线”。其中在南滨河路建设“十里文化牡丹观光带”,栽植紫斑牡丹及其他花草灌木,并修筑具有民族特色的观景凉亭、广场等休闲娱乐场所;在北滨河路建设“道路绿化工程”,栽植牡丹、玫瑰等观赏花和垂柳、云杉等灌木。除此之外,还进行了“八坊十三巷”历史街区保护。 丁文广表示,生态环境的改善不仅仅有利于城市的可持续发展,对于城市居民及游客的健康、满意度、幸福指数等都有重要的作用,是“功在当代,利在千秋”的重要举措。在当下经济快速发展的过程中,进一步改善临夏市的生态环境很有必要,而绿色生态亦将助推临夏市旅游产业发展。(李开南) 编辑:牛银宁 赞赏 长按北京治疗白癜风医院哪家比较好北京治疗白癜风医院哪里比较好

|

当前位置: 临夏市 >经济网甘肃临夏探索历史文化与旅游经济

时间:2017/9/30来源:本站原创作者:佚名

------分隔线----------------------------

- 上一篇文章: 宝兰高铁的通车对临夏对整个甘肃,架起西部

- 下一篇文章: 临夏市举办喜迎党的十九大千人广场舞表

- 热点内容

-

- 没有热点文章

- 推荐文章

-

- 没有推荐文章