|

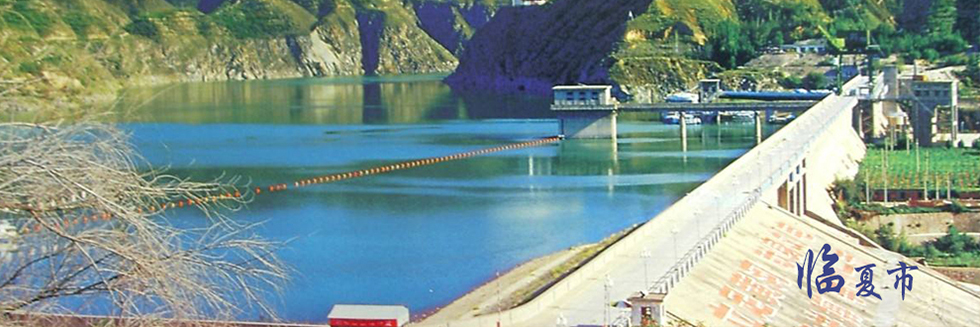

王震大军抢渡黄河纪念雕像引子今天,我要给大家讲述的故事是71年前发生在临夏州境内,黄河古道岸边莲花城筏子客们,用牛皮筏子摆渡由开国上将王震将军率领的中国人民放军第一野战军第一兵团10万大军挥戈西进、可歌可泣的动人故事。背景发源于青藏高原巴颜喀拉山的中华民族母亲河黄河,一路向东,呼啸而来,穿过甘青交界处的积石峡谷汹涌而下,进入临夏州境内,来到永靖县莲花城脚下(现已被水库淹没)。你别看,现在这里是一片宽阔无垠、碧波幽静的蓝色水面,在从前,这里却是一条浊浪翻滚、惊涛拍岸的峡谷河道,已被淹没的原永靖县城莲花堡就坐落在黄河南岸。今天我们要讲述的故事就发生在71年前的这里。71年前,也就是公元年秋天。这是伟大的中华人民共和国成立前夕。这一年的4月21日,毛主席、朱总司令发布了向全国进军的命令,中国人民解放军第一野战军向大西北挺进,势如破竹,所向披靡。8月4日,第一野战军司令员兼政委彭德怀遵照中国人民革命军事委员会的指示,发布了解放兰州进军青海的作战命令。第一兵团司令员王震将军率领近10万大军发起兰州战役的左翼进攻,在战略上切断了马步芳的退路,为西进青海、直捣西宁作准备。8月22日,解放军顺利解放临夏,突破马步芳兰州防线的左翼。8月23月,永清县宣告和平解放,解放军部队驻扎在黄河以南及大夏河东西长约10公里、宽5公里的碱土川和喇麻川。解放了的临夏各族人民群众在地方党组织和解放军的发动组织下,以高昂的热情展开了支援前线,协助一兵团10万大军从永靖、大河家、循化三路抢渡黄河,继续向青海挺进。当地各族群众特别是筏子客水手们经历了一段难忘的历程。解放军进驻永靖县城后,立即开始组织人力、物力,准备抢渡黄河。集结在永靖地区的兵团主力第一军在军长贺炳炎、政委廖汉生率领下,从8月23日开始寻找渡口和渡河工具。贺炳炎和廖汉生亲自到莲花嘴查看地形,并找当地老人、水手们了解情况,研究渡河办法。张家父子三人齐上阵莲花城的东城角住着一户张姓人家,主人名叫张思功。在黄河边上生活了40多年的他,是个头脑活泛、勤劳能吃苦又有一身好水性的筏子客(当地人叫排子客)。在日常种庄稼之余,他带着两个儿子张延彪、张延样兄弟俩,父子三人靠着在黄河两岸用牛皮筏子来回渡人和从对岸的白塔寺商店运送货物到莲花城里,挣点运费钱为生。由于他家离村子较远,却离莲花城很近,独自一家院子较大,张思功又在自家门口开了个车马店,为往来黄河两岸的商人或行人提供休息住宿的便利。一家人日子过得还算可以。年8月下旬的一天下午,刚过15岁的张家小儿子张延祥(小名尕仓)和几个小伙伴正在离家不远的小山坡上一边放牛一边玩耍。突然,他发现远处小路上来了三四个骑着马、穿着制服的人朝他们走来,吓得他们赶紧躲到草丛里继续观察。但是已经晚了,其中一个拿着望远镜的人发现了他们,一直走到他们跟前,其中一个年龄大些、军官模样的人对他们喊:“娃娃们,不要害怕,我们是中国人民解放军,我们不打人、不骂人,不拿群众一针一线。”张延祥他们几个这才从草丛里出来,走到军人跟前,那位军官和蔼地问道:“娃娃几岁了?家在哪里啊?”张延祥指了指自己的家,军官又问:“带我们去你家看看好吗?”张延祥看着这位跟自己父亲年龄差不多大的军官,一脸的和蔼可亲,根本不像他以前见过的马家军,心想他们一定是好人,于是就带着他们回到了家里。一进大门,看到父亲正在忙乎,那位军官赶紧大步走过去,问道:“老乡、正忙着呢?我们是中国人民解放军,我叫王震,我们能在你家住几天吗?”张延祥父亲张思功是见过解放军的,也听说过解放军是老百姓自己的队伍,立刻放下手中的活迎了上去,紧紧握住王震将军的手,说:“欢迎、欢迎!我家里大,能住得下好多人呢。”说着就拉着将军的手进了堂屋。落座后,王震将军向张思功详细询问了解了村里和周边水手们的情况,并问了一下他家的情况,临走时告诉他,我们几个就在你家借住几天,张思功立马答应“好好好”。就这样,王震将军住到了张思功的家里。当年解放军渡黄河所乘的就是这样的牛皮筏子。从这一天起,20多天时间里所发生的一幕幕、一件件事情,给当时才十五六岁少年的张延祥留下了终身难以忘怀的记忆。这位当年自始至终亲自参加过用筏子渡大军的亲历者,至今仍然健在,生活在临夏县安家坡乡安家坡村莲城三社,今年已是86岁高龄的耄耋老人。前不久,笔者打听到老人的住址后,专程去老人的家里采访。问起当年的事情,老人立马显得有点激动。由于老人识字不多,且身体状况不是很好,所以,说话总是断断续续的,但从他的言语间我们能感受到,70多年过去了,那段经历在他脑海里是记忆犹新的,是他老人家这一辈子引以为骄傲的。老人告诉我们,当天下午,王震就住进了他家。在他的印象中,王震个子高高的,脸庞瘦瘦的,说话很客气。但遗憾的是,那些天他和父亲及哥哥3个人都没有在家里住,没有机会和王震说过什么话。因为,解放军要渡黄河继续往西走,去解放青海西宁,但当时黄河上原有的一座铁索桥和10多只渡船,都被前不久黄河暴涨的洪水给冲毁,近10万人的部队主要靠牛、羊皮筏子运送渡过去,还没等解放军来家里动员,父亲就主动要求参加摆渡解放军的工作,并且也替两个儿子都报了名。8月27日下午,父子3人就带着他们家最好最大的牛皮筏子,按照解放军的要求和五六十个筏子客一起,集中住在一个大院子里。第二天天还没亮,他们就开始渡黄河了。因为对岸还有马家军,他们家的牛皮筏子是所有筏子里最大的,能坐十一二个人,每次还要适当带上些武器弹药。在父亲的指挥下,弟兄两人也是拿出比平时更大的劲头,奋力去划。不到一个钟头时间,他们就把多名解放军指战员送到了对岸。这时驻守莲花城的解放军,向对岸王家山发射了一阵炮弹,炮声震动山谷,刚渡过河的解放军吹响了军号,不一会儿,他们就迅速消灭了岸上的马家军队伍,占领了渡口,把红旗插上了王家山顶,控制了制高点。之后,筏子客们纷纷上岸,拉着自家的筏子从岸边往上游走,然后再从上游下水划回去。当年解放军一兵团渡黄河所乘的珍贵影像资料。当时正直雨季,黄河水暴涨,水面增宽到了10多里水路,水流又很急,浪也很大,一不小心筏子就会被浪打翻,所以选择划行路线很重要。张延祥的父亲是个很有经验的筏子客。他凭着对这段河面的了解和娴熟的划筏技术,带着两个儿子,总是第一个下水走在最前面,其他的筏子客们紧随在后面。根据黄河水流速快、湍急的特点,筏子客们每次都必须要从比对岸目的地远上几十米甚至上百米的地方下水,在河面上划一条斜线,才能划到对岸目的地。这样每回上岸后,就必须拉着筏子往上游走百余米再下水。他们家的大牛皮筏子湿水后总重有多斤,他们父子3人自己拉十分吃力,速度也慢,从第二批战士们上岸后,解放军就专门留了几十个人和几匹马,帮他们拉筏子,这样速度就快多了。为了赶时间尽快把部队送到黄河对岸,他们五六十个筏子客们全部集中住在一个大院子里,每天早上匆匆吃上些解放军送来的早饭,带上几个馍馍,一整天都不歇息地来回渡河。中午饿了就拿出馍馍啃上几口,渴了用手撩几口黄河水喝。每次往对岸送人时都是高度紧张,使出浑身的劲,害怕一不小心一个浪打过来把解放军掀到水里去。尽管他们父子3人十二分的小心,但还是有防不到的时候。就在他们渡河的第3天下午,筏子刚划到黄河中心线,他们正全神贯注地一边划着浆杆一边注视着前方水面,突然一个浪头从筏子左侧打过来,筏子猛的倾斜摇晃了一下,坐在右边的一个战士不小心掉入水中,眼疾手快的张延样一个猛子扎进了水里,费了好大的劲才把这名战士托到筏子跟前,在哥哥和其他战士的协助下,把这名战土救了上来。张延祥告诉我们,别看我那时才十五六岁,却是一名已有3年水龄的好水手了。张延祥老人告诉我们,那时他们每天至少要渡上五六个来回,每次送十一二个人,光他们父子3人每天就能送60多名解放军战士过河,摆渡总共用了五六天时间。当时,解放军用两只大木船来回运送大炮等其他重装备和物资。战马一开始是拴在每个筏子后面,后来嫌太慢,水手们给想出了个办法,就是先选出一匹较强壮和乖顺的领头马,由3名水手牵着带头下水泅渡,其余战马由战士们赶着下水,陆续紧跟,最后再由3名水手断后,这样,使所有战马安全渡过黄河。河水冰冷刺骨,水手们每过一次河冻得浑身打颤,但为了给部队抢时间、赶速度,他们将个人的安危置之度外,昼夜不停地来回摆渡。每天都有解放军军官在岸边给水手和筏子客们敬酒暖身,递烟、端茶、送馍送饭,鼓励了大家的干劲。那几天,整个莲花城包括黄河两岸,是多少年来最热闹的。城周围到处是解放军扎的毡房。战士们忙着训练并做着渡河的准备工作,干部们在各大毡房(各级指挥机关)之间来回奔跑,有好多庄子里的男人们都帮着部队找柴草、磨面粉,妇女们主动给解放军缝补衣服、做军鞋、炒炒面。不时有几个男女解放军战士站在人较多的十字路口向群众做宣传······人们都在紧张忙碌着,黄河两岸更是繁忙异常。水面上筏来船往,战马的嘶鸣声和黄河的浪涛声此起彼伏,黄河两岸到处红旗招展、人欢马叫。到了晚上,解放军们点起一堆堆篝火,把黄河两岸照得通明,景象十分壮观。这情景也使张延祥这个少年感到新奇和兴奋,每天好像有使不完的劲。父亲告诉他,这些解放军是为咱们老百姓打天下的,他们这是要去解放青海西宁,我们为他们做点事,值!你可要使劲啊。张延祥说,他还见过被乡亲们称之为“胳臂司令”的军长贺炳炎。他看见一个骑着高头大马,腰里挂着盒子枪,挺威武的军官,怎么一只胳膊是空的,感到很好奇。在解放军官兵的配合下,经过多名筏子客和水手连续五六天日夜奋战,到9月2日,驻扎在永靖县莲花城一带的3万多解放军官兵和多匹战马,还有大炮等武器装备、粮草等,都顺利渡过黄河。在最后一批解放军要渡河的那天晚上,王震司令员找到张延祥的父亲说:“能不能让小儿子给部队带带路,当向导去循化县的马营?”父亲立刻爽快地答应了下来。就这样,张延祥渡完最后一批解放军官兵,立即又带着部队走了趟马营,当了一回解放军的向导。这也是让他感到自豪的一件事情。在问到解放军的纪律性时,张延祥老人又打开了话匣子,又讲了许多他当时的所见所闻。他说,当时的解放军确实不一般,对人都十分客气,他们要借用你的东西时总是要先说明用途,如果是要带走的东西,都要一一打个欠条,并说以后会有人还的。住在老百姓家里的官兵,每天都有战士把院子打扫得干干净净,把房东家的水缸里的水挑得满满的。解放军渡完黄河走了之后,村子里的好多人都纷纷赞叹,这解放军不光不拿群众一针一线,而且完全做到了“三满、三净”,即:水缸满、厕所里的干土满、烧柴满,院子里干净、住房干净、厕所干净。年龄大一点的村民都说,这样的军队不打胜仗才怪呢。尾声根据临夏州党史料记载,就在第一军和二军四师师部及十团、十二团3万多人,顺利从永靖县莲花尕脑渡口渡过黄河的同时,军长刘忠、政委鲁瑞林率领的六十二军一八四师、一八五师在地方开明人士马全钦的帮助下,也从积石山大河家渡过了黄河。二军军长郭鹏、政委王恩茂率领的四师十一团和五师、六师,从循化古什群渡口和新开辟的草滩坝、伊麻目庄、察汉大寺3个渡口扎制木排,抢渡黄河成功。至此,王震司令员率领的第一兵团近10万大军,在临夏汉、回、撒拉、保安等各民族群众及地方党组织、开明人士的积极配合支持下,于年8月23日至9月4日,分别从永靖、大河家、循化3路胜利抢渡黄河,挥戈西进,挺进青海、新疆。解放军抢渡黄河纪念馆解放军走后,好长一段时间,莲花城一带广为流传着这样一段顺口溜:“羊皮筏子当军舰,渡过大军十多万,筏子客们真英勇,支援前线扬美名。”是啊,71年前,英勇智慧的临夏各族人民,用古老的皮筏子,运送人民解放军抢渡黄河天堑,创造了皮筏摆渡史上的一大奇迹,谱写了一曲军民团结、民族团结的不朽壮歌。为了让子孙后代永世记住这段历史,。年10月,在今临夏县莲花镇原尕脑渡口附近,建造完成了一座红玛瑙花岗岩雕成的王震大军抢渡黄河纪念雕像。年,县政府在其身后又花巨资建起了一座标准的解放军抢渡黄河纪念馆,供世人参观。如今,它与纪念雕像一起已经成为临夏地区一处缅怀革命历史、教育后人的爱国主义教育基地和红色旅游景点。今天,这段历史已经过去71年了,虽然,在当年伟大的中国人民解放战争的大环境当中,它就像一朵小小的浪花,但在临夏各族人民心中,却是一段值得永世铭记、值得骄傲的光辉历史,特别是那些像以张思功、张延彪、张延祥父子为代表的多名筏子客、水手们,为抢渡大军、解放大西北做出杰出贡献的事迹,将永远铭记在临夏各族人民的心中!共和国不会忘记!历史不会忘记!黄河不会忘记!临夏人民不会忘记!张延祥老人(二排左二)及其家人。本文照片由作者提供 作者简介 马军建(笔名君剑),男,汉族,中共党员,新闻专业大专学历。甘肃省定西市安定区人,生于年8月。曾当过插队知青、工人,年调入临夏县广播电视局担任记者编辑。年4月取得高级记者编辑职称,任县电视台总编辑。从事县级广播电视台新闻采编工作28年来,共计采写新闻稿余篇。作品在州级媒体发表余篇,获奖50余篇,在省级媒体发表20余篇,获奖8篇。年11月获临夏州“十大优秀编辑”称号;年9月获“临夏州专业技术拔尖人才”称号。年11月退休。往期精彩 来源l东海民兵(DHMB81)编辑l号东期数l第期联系投稿邮箱:dhmb81.转载请注明原文网址:http://www.linxiazx.com/lxsrk/8045.html |

当前位置: 临夏市 >马军建牛皮筏子渡大军

时间:2021/5/30来源:本站原创作者:佚名

------分隔线----------------------------

- 上一篇文章: 临县州三支一扶考试资格初审公告

- 下一篇文章: 郭鹤立在临夏县调研春耕备耕工作

- 热点内容

-

- 没有热点文章

- 推荐文章

-

- 没有推荐文章